贵港市2025年智慧农业发展现状调研报告

2025年以来,贵港市深入贯彻落实数字乡村发展战略,以“人工智能+农业”为突破口,以体系建设打造智慧农业生态圈,形成全链条数字化智能化的现代农业体系,智慧农业迈入发展新阶段,为推动农业高质量发展和推进农业农村现代化注入了强劲动力。

一、调研方法

为全面了解贵港市智慧农业的发展现状,总结经验,发现问题,为后续的政策制定和项目推进提供依据,此次贵港市智慧农业调研范围主要集中在智慧农业发展情况代表性较强的港北区。为确保调研结果的全面性和准确性,本次调研采用发放调查问卷和实地考察走访相结合的方式,调研方法如下:

(一)问卷调查:发放并回收《智慧农业发展现状研究调研问卷》,收集其对智慧农业的认知、应用程度、满意度以及面临的困难等方面的信息,本次调研共发放调研问卷30份,回收有效调研问卷30份。问卷包括30个新型农业经营主体(涵盖农业企业、家庭农场、农民专业合作社、规模户等)。

(二)实地走访:深入港北区11个乡镇街道,走访智慧农业企业23家、合作社30家、智慧农业示范基地8处,实地考察智慧农业设施的应用情况。实地调研了益农水稻智慧农场、西江乳业、品品鲜食用菌工厂、星荷智慧猪场等项目,与相关负责人交流企业生产、发展情况,详细了解实际运营中的成效、需求和遇到的问题。

(三)访谈与座谈:与企业负责人、农业专家等进行访谈和座谈,听取各方对智慧农业发展的看法和建议。通过访谈与座谈,深入了解了港北区智慧农业发展的政策背景、技术趋势以及各方利益相关者的期望和诉求,为调研报告提供专业背景信息和见解。

二、调研结果

(一)智慧农业调研问卷基本情况

调研问卷的关键指标样本情况如下:

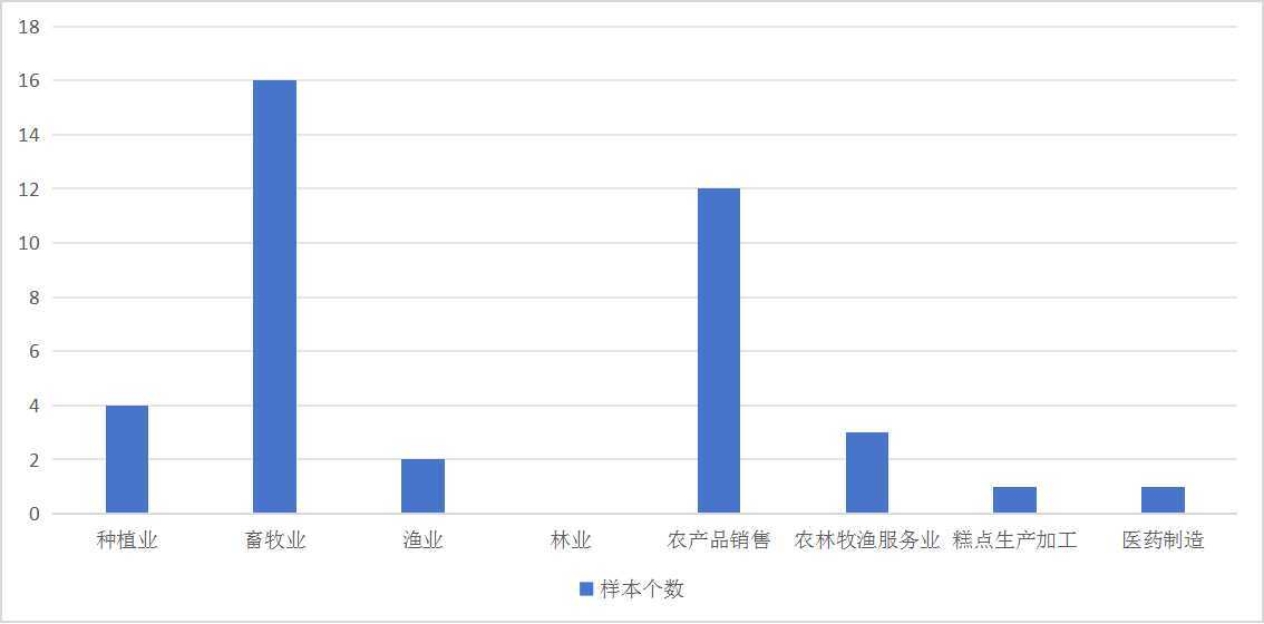

1.从被调研企业分类上来看。智慧农业企业主要经营活动构成为:种植业4个、畜牧业16个、渔业2个、农产品销售12个、农林牧渔服务业3个、食品加工业1个以及医药制造业1个,智慧农业企业主要集中在畜牧业,占比为53.3%,其次是农产品销售业,占比为40%。表明在智慧农业企业的构成上,畜牧业企业和农产品销售企业是智慧农业的重要组成部分。

图1 智慧农业企业主要经营活动情况

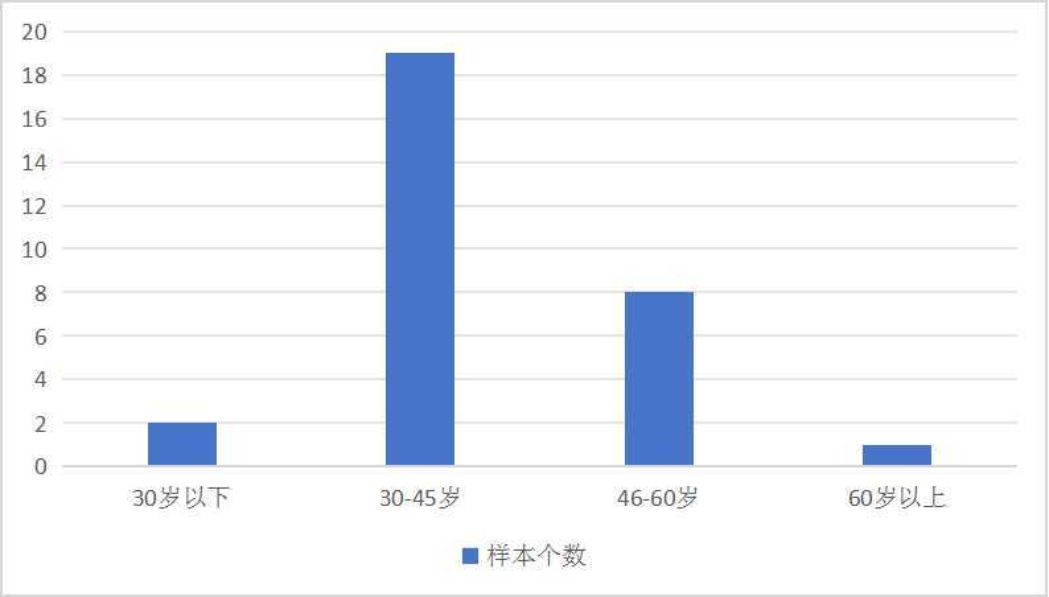

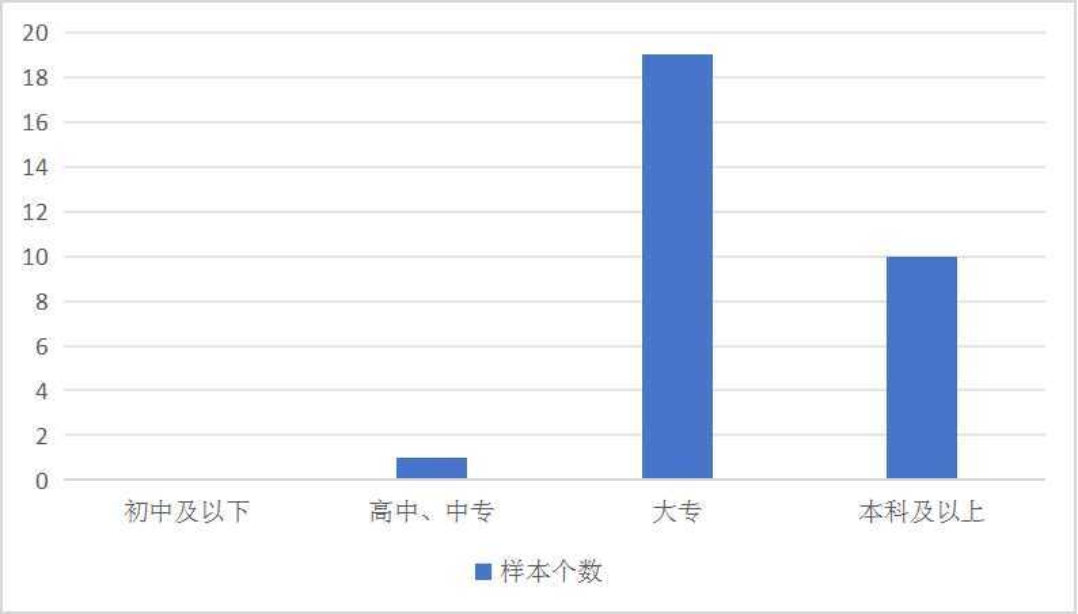

2.从年龄结构和受教育程度上来看。智慧农业企业实际经营者或负责人年龄结构为:30岁以下2人、30-45岁19人、46-60岁8人以及60岁以上1人,实际经营者或负责人年龄主要集中在30-45岁,占比为63.3%,其次是46-60岁,占比为26.7%;受教育程度情况为:高中及中专1人、大专19人以及本科及以上10人,实际经营者或负责人受教育程度集中在大专,占比为63.3%,其次是本科及以上,占比为33.3%。调研问卷表明在智慧农业企业中,受教育程度良好的青壮年是智慧农业发展的主要推动力。

图2 年龄分布情况

图3 受教育程度情况

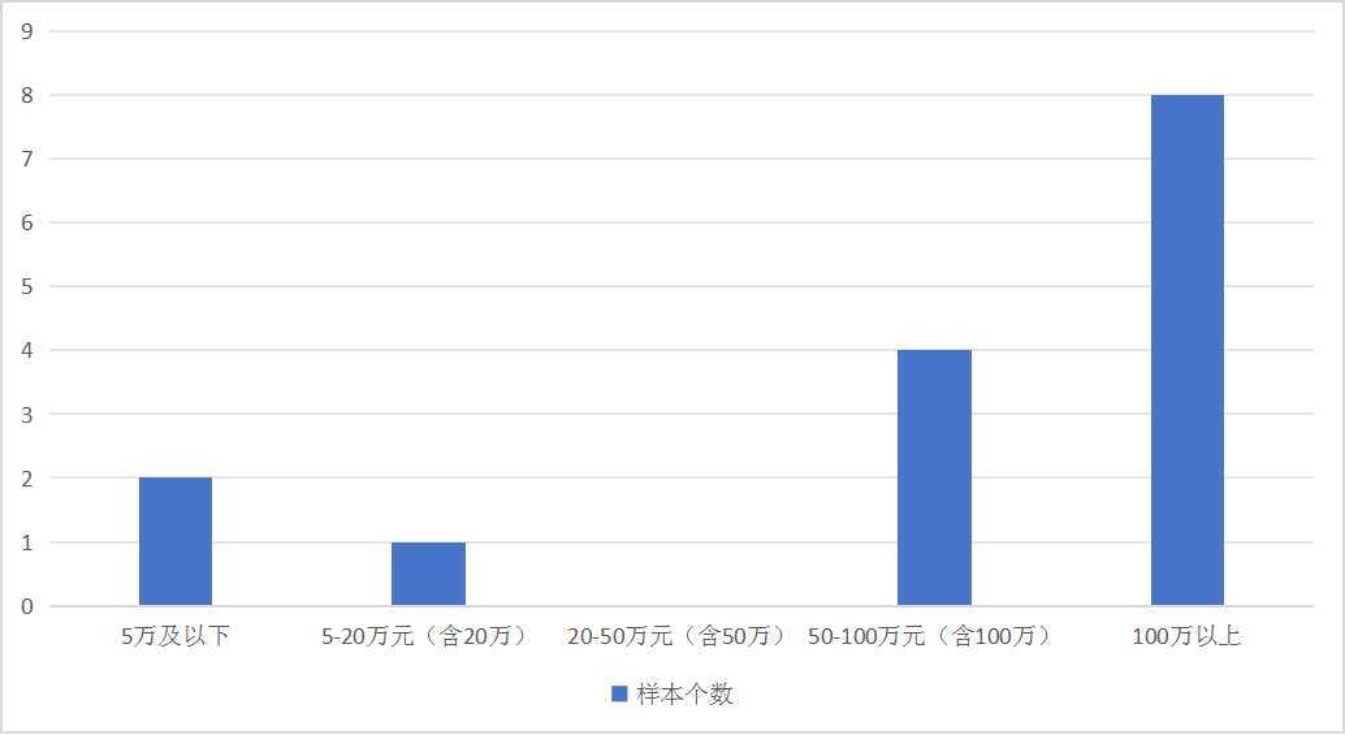

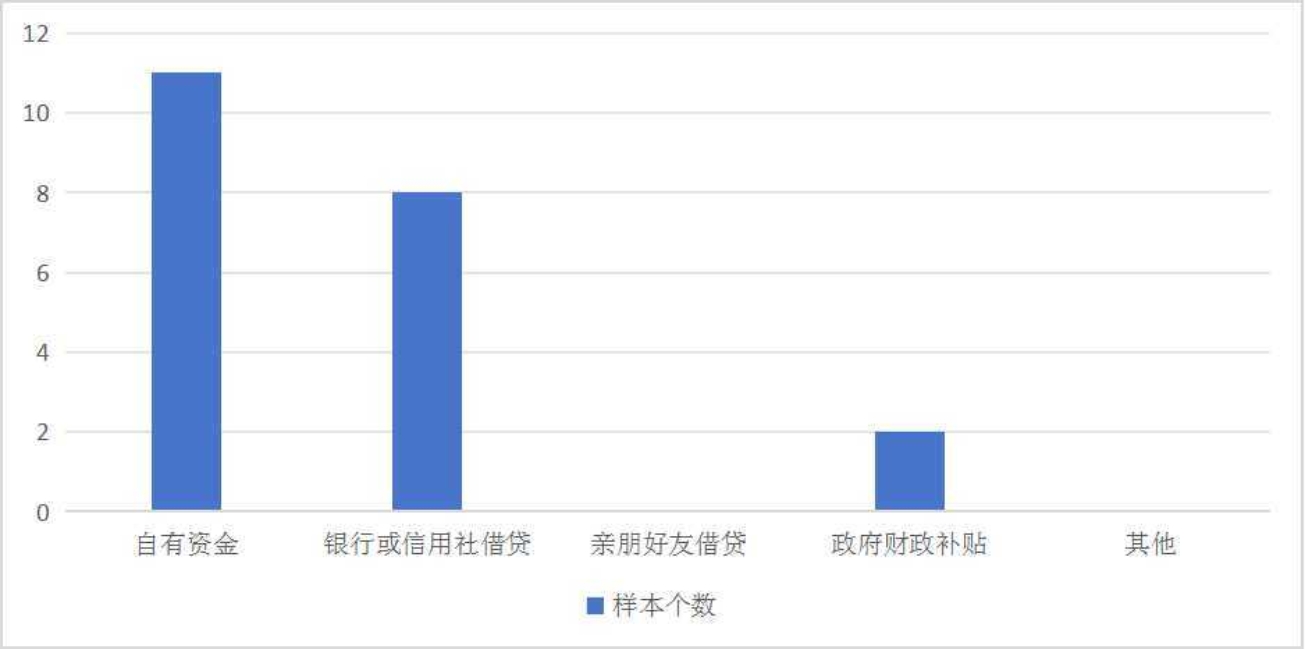

3.从智慧农业建设投入资金和资金主要来源来看。智慧农业建设投入资金规模为:5万及以下2个、5-20万元(含20万)1个、50-100万元(含100万)4个以及100万元以上8个,投入资金规模主要集中在100万元以上,占比为53.3%,其次是50-100万元(含100万元),占比26.7%;智慧农业发展资金主要来源为:自有资金11个、银行或信用社借贷8个以及政府财政补贴2个,表明在当下的智慧农业建设、发展过程中智慧农业发展资金主要来源集中在自有资金,占比为52.4%,其次是银行或信用社借贷,占比为38.1%。大部分资金由企业自行投入。

图4 智慧农业建设投入资金情况

图5 智慧农业资金主要来源情况

(二)智慧农业发展情况

1.智能化种养降本增效。一是建成5家智慧猪场,应用AI巡检、自动饲喂等技术,人均饲养量从500头提升至5000头,生产成本降低20%以上。二是推广蛋鸡智能化养殖系统,15家规模养殖场实现自动集蛋、分级包装,劳动生产率提高3倍。三是以农垦西江乳业有限公司为代表的牛奶生产企业,通过智能芯片实时监测产奶情况以及建设养殖场温控设备,产量达每年7200吨,产奶量提高1倍。四是应用北斗导航自动驾驶系统的农机装备达320台(套),覆盖耕、种、管、收全环节,作业效率比人工提升30倍,同时推广水肥一体化系统,面积达2.1万亩,节水率40%,肥料利用率提高25%。

2.智能化平台互联互通。一是港北区持续推进“数字乡村”建设,农村地区5G基站覆盖率达到85%,光纤宽带入户率达92%,为智慧农业平台的建设提供网络保障。二是建立覆盖港北区的“一站式”智慧农业服务平台,依托“全程数智”先进技术和智能化设备,实现水稻“耕一种一管一收”全程机械化。例如港北区益农农机专业合作社建设的广西首个水稻智慧农场,核心示范区面积达500亩,实现了水稻生产全程机械化、集约化、工厂化、智能化。三是港北区建设了农业大数据中心和相关智能化设施,统筹整合农业生产、市场、资源等各类数据,为智慧农业决策提供支持。目前已接入各类农业经营主体数据1200余家,形成农业生产数据库12个。

3.智慧农业助力食品安全。港北区建立农产品质量安全追溯系统,已有35家企业接入该系统,实现了农产品从生产到销售的全链条监管。该系统能够实时记录作物生长信息,包括播种时间、农药使用种类和剂量等详细信息,确保农产品的来源可查、去向可追、责任可究。2024年,该追溯系统的查询量达到了85万次。同时配套建设8个农产品质量安全快速检测站,年检测样本数量超过1.2万份,检测合格率达99.3%。

三、存在的主要问题

(一)智慧农业应用深度不够。部分农业企业和农户对智慧农业技术的认知和应用能力有限。在调研过程中,被调查企业中只有50%的经营主体了解并正在使用智慧农业相关的技术和设备,说明现有的许多企业还未能充分发挥智慧农业技术的综合效益。此外,调研问卷显示,目前农业企业在生产全流程中使用智慧农业技术的比例不足10%,说明大部分农业企业只在生产的一些环节使用了智慧农业技术,智慧农业的体系化应用有待提高。

(二)智慧农业技术人才短缺。智慧农业的发展需要既懂农业又掌握信息化技术的综合型人才。调研问卷显示,目前港北区这类人才相对短缺,约有27%的被调研企业表示缺乏技术人才。一是智慧农业应用过程中涉及物联网硬件改造、卫星导航应用、算法设计、编写代码等软硬件技术,给智慧农业的落地增加了不小的难度。二是农村人口存在老龄化现象,根据港北区农业部门统计,农业从业者中,55岁以上的人数占比达58%,接受新技术的能力和意愿有限。

(三)智慧农业资金投入不足。智慧农业项目主要由物联网和农机设备购置、自动化技术研发、智能化平台开发等部分构成,项目的前期建设和后期运营需要持续、大量的资金投入。部分农业企业和农户由于资金有限,难以承担智慧农业项目的高额投入,导致一些潜力大的项目推进缓慢。一是智慧农业项目平均投资回收期长达5-8年,对资金实力较为薄弱的中小经营主体而言压力较大。二是财政补贴对智慧农业的帮扶力度较小,调研问卷显示,被调研企业中仅有2家企业的受访主体获得过相关补贴。三是资金来源单一,调研问卷显示大部分智慧农业投入资金来源于自有资金和银行贷款,社会资本参与度不高,抵抗风险能力不强。

(四)智慧农业基础设施有待完善。大型农业项目考虑到用地、用水、用电成本等问题,较多选址在远离城市的偏远地区,部分地区的网络基础设施以及道路建设尚未完善,一是网络信号不稳定,导致物联网设备无法正常工作,影响了智慧农业系统的稳定运行。二是交通运输不便加大了智慧农业的项目建设难度,同时增加了企业的生产成本。

四、建议

(一)加强智慧农业技术培训与推广。邀请高校专家学者和农业技术人员讲解物联网、大数据、人工智能等技术在农业生产中的应用,提高农业企业和农户对智慧农业的认知和应用能力。一是分层、分类开展培训,对不同的受众群体提供不同水平的培训,针对农业企业,组织高级研修班,重点培训智慧农业系统集成应用;针对合作社,开展实操技能培训,提升设备操作和维护能力;针对农户,举办“田间课堂”,演示智慧农业技术应用效果。二是创新技术推广方式,可以建立“1+N”示范推广体系(1个核心示范基地带动N个应用点),同时开展智慧农业技术应用竞赛,评选优秀案例,加强宣传带动作用。

(二)加大技术和人才引进力度。一是与高校共建智慧农业实践基地,借助高校研究人员的涉农课题来探索和开发最新的智慧农业技术,通过高校学生的实操来发掘和培养优秀的农业技术人才,在不断开发智慧农业技术的同时培养一批既懂农业又掌握信息化技术的综合型人才。二是制定人才引进优惠政策,设立智慧农业人才发展专项资金,建立人才评价和激励机制,对贡献突出者给予奖励,不断吸引高校毕业生和农业专业技术人员到贵港市推动智慧农业发展。三是建立人才培养体系。通过实施“新型职业农民培育工程”,重点培养青年农户,同时选派技术骨干到先进地区考察学习,寻找智慧农业的新增长点。

(三)拓宽智慧农业资金渠道。一是加大财政对智慧农业项目的投入力度,设立专项扶持资金,如设立智慧农业发展专项资金,并提高设备购置补贴比例,对项目给予补贴和奖励,减轻农业企业和农户的经济负担。二是给予智慧农业示范项目贷款贴息,减少智慧农业项目贷款、融资成本,推广“政银保”合作模式,降低智慧农业企业融资门槛。三是鼓励社会资本参与项目投资,通过PPP模式、产业投资基金等方式,探索“保险+期货”模式,降低生产经营风险,拓宽智慧农业项目的融资渠道。

(四)完善基础设施建设。一是加大对偏远地区网络基础设施的投入,实施农村网络提升工程,实现5G全覆盖,提高网络覆盖范围和信号质量,确保智慧农业系统的稳定运行。二是鼓励农业企业和农户对现有农业设施进行智能化改造,提高农业生产设施的自动化、智能化水平,提升农业生产效率和质量。三是实现软硬件资源有效聚集,保障智慧农业相关项目实现路通、水通、电通、网通。

相关附件:

网站首页

网站首页 政府信息公开

政府信息公开 统计数据

统计数据 专题聚焦

专题聚焦 网上办事

网上办事

桂ICP备05015172号-3

桂ICP备05015172号-3